2022.07.12

次世代へ繋ぐスポーツトイの無限の可能性とは? 小林ホールディングスの未来への展望

2025.07.04

青山鉄兵先生

文教大学人間科学部准教授。文部科学省生涯学習調査官・国立青少年教育振興機構客員研究員・東京YMCA長期キャンプ「野尻学荘」副荘長などを兼務。専門は社会教育学、青少年教育論。

文教大学人間科学部准教授。文部科学省生涯学習調査官・国立青少年教育振興機構客員研究員・東京YMCA長期キャンプ「野尻学荘」副荘長などを兼務。専門は社会教育学、青少年教育論。

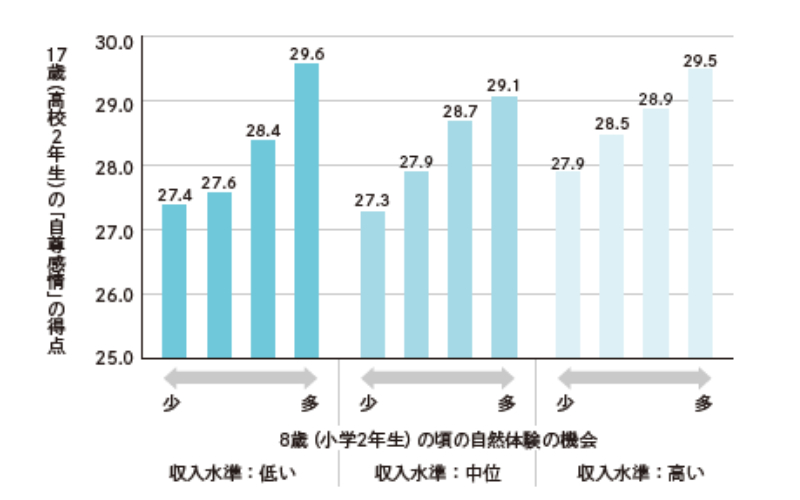

教育に感度の高い親であれば、子どもが幼いうちからさまざまな経験をさせてあげたいとあれこれ計画を立てるケースが多いのではないだろうか。実際に、例えば小学2年生の頃に自然体験が多かった子どもは、高校2年生の時の自尊感情が、収入の基準に関わらず高いという研究結果もある。(下図)

教育に感度の高い親であれば、子どもが幼いうちからさまざまな経験をさせてあげたいとあれこれ計画を立てるケースが多いのではないだろうか。実際に、例えば小学2年生の頃に自然体験が多かった子どもは、高校2年生の時の自尊感情が、収入の基準に関わらず高いという研究結果もある。(下図)

出典:令和2年度「体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト」青少年の体験活動の推進に関する調査研究 報告書

出典:令和2年度「体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト」青少年の体験活動の推進に関する調査研究 報告書

子どもの体験と成長に関する研究調査をしている青山鉄兵先生によれば、体験の意義は大きく2つ。

1つは、理科の実験のように、五感を通して知識や技術を具体的に理解し、習得する助けとなること。もう1つは、すぐに目に見える成果が出なくても、まるで植物を育てる肥料のように、子どもの「非認知能力」――目標に向かう力や協調性といった、生きる上で大切な力をじっくりと育むことだ。

また、「特に、思い通りにいかない経験や、周囲の人たちと協力しなければならない場面、予期せぬ出来事といった『ノイズ』の多い体験は、子どもを精神的にも成長させてくれます」と青山先生。

しかし一方で、「親が体験の量や内容ばかり気にして、『あれもこれも体験させないと』と必死になりすぎるのは望ましくない」とも指摘する。より重視すべきなのは、体験の量や内容だけではなく、体験の「質」だという。

では、一体「質の高い体験」とはどういうものなのだろうか。青山先生は、「何が質の高い体験になるかは、子ども1人ひとりによってまったく異なる」と強調する。例えば、同じ登山をしても、自己肯定感が上がる子もいれば、逆に下がってしまう子もいるかもしれない。

では、一体「質の高い体験」とはどういうものなのだろうか。青山先生は、「何が質の高い体験になるかは、子ども1人ひとりによってまったく異なる」と強調する。例えば、同じ登山をしても、自己肯定感が上がる子もいれば、逆に下がってしまう子もいるかもしれない。

「大切なのは、子ども自身が夢中になれるか、そしてゆとりを持って主体的に関われるか、という点です。高価な体験プログラムや特別なイベントでなくても、近所の公園での泥んこ遊びや、道端の草花を観察することの方が、それに夢中になれる子どもにとっては非常に『質が高い』体験になり得ます」。

親ができることは、「子どもが何に目を輝かせ、何に熱中しているのかを大切にして、その興味を伸ばせるような環境をさりげなく用意してあげること」だと青山先生。

体験の教育的な意味づけについて大人の価値観で判断しすぎず、子どもの内側から湧き出る好奇心や探求心を信じることが、「質の高い体験」への第一歩といえるのかもしれない。

親は子どもの成長を願うあまり、つい体験に「意味」や「教育的効果」を求めてしまいがちだ。しかし青山先生は、「子どもにとって、体験はまず何よりも“楽しい”ことが大前提」と語る。子どもが心の底から「やりたい!」「楽しい!」と感じることこそが、主体的な学びや試行錯誤を引き出す原動力となるのだ。

親は子どもの成長を願うあまり、つい体験に「意味」や「教育的効果」を求めてしまいがちだ。しかし青山先生は、「子どもにとって、体験はまず何よりも“楽しい”ことが大前提」と語る。子どもが心の底から「やりたい!」「楽しい!」と感じることこそが、主体的な学びや試行錯誤を引き出す原動力となるのだ。

「もちろん、新しい世界に触れるきっかけとしてさまざまな体験を提示するのは良いことですが、親が『せっかく連れてきたのだから』と体験を押しつけたり、目に見える成長を求めすぎたりしないことも大切です。

また、ただカメラを構えて子どもが体験する姿を撮影するだけでなく、親も一緒に体験して楽しい気持ちを共有できたら、より豊かな体験になるはずです」。

子どもが本当に楽しんでいるかどうかに目を向け、時には一緒にその楽しさをわかち合う姿勢が、子どもの自己肯定感を育み、さらなる探求心へとつながっていく。日常の小さなことでも、子どもの「やりたい!」に親が寄り添うことが、豊かな体験の、ひいては非認知能力を育む第一歩といえるだろう。

文:岡本いつか

FQ Kids VOL.22(2025年夏号)より転載