2023.12.08

【調査結果】9割の親が子どもの手作り年賀状を「出してよかった」そのメリットとは?

2025.11.19

厚生労働省は、平成22年度から約15年間にわたり展開してきた「イクメンプロジェクト」の後継事業として、令和7年7月より「共育(トモイク)プロジェクト」を開始した。男女問わず希望に応じて、仕事と家事・育児を両立できる「共働き・共育て」の推進がテーマだ。「共育て」とは、パートナー同士が協力し合って、家事・育児に取り組むこと。

※参照)FQ JAPAN:「職場」も「家庭」も脱ワンオペへ!厚労省が新プロジェクト『共育(トモイク)』を始動

男性の育児参画や育休取得を促す制度は整えられてきたものの、実態はどうなのだろうか。株式会社カラダノートが、子育て中の女性・男性メルマガ会員を対象に実施した「共育て実態調査」の結果から、現代の子育て夫婦の「共育て」状況と、家庭での幸福感を高めるコツを探る。

まず、家事・育児の分担状況は、多い順に「ママ7割:パパ3割(24.2%)」「ママ8割:パパ2割(20%)」「ママ9割:パパ1割(19.5%)」と、全体の約6割が「ママが7割以上を担う」と回答。ママ側の負担が相対的に大きい家庭が多数を占める傾向があり、「ママ5割:パパ5割」は14.4%、「ママ4割以下」の回答は合計で1割未満にとどまった。

まず、家事・育児の分担状況は、多い順に「ママ7割:パパ3割(24.2%)」「ママ8割:パパ2割(20%)」「ママ9割:パパ1割(19.5%)」と、全体の約6割が「ママが7割以上を担う」と回答。ママ側の負担が相対的に大きい家庭が多数を占める傾向があり、「ママ5割:パパ5割」は14.4%、「ママ4割以下」の回答は合計で1割未満にとどまった。

次に、家庭での共育ての実感については、「とてもある(20%)」「かなりある(27%)」「ややある(27%)」と、全体の約7割が一定の共育て実感を持っているようだ。

次に、家庭での共育ての実感については、「とてもある(20%)」「かなりある(27%)」「ややある(27%)」と、全体の約7割が一定の共育て実感を持っているようだ。

●配偶者/パートナーと子育てについて会話・相談できている(81%)

●家庭での意思決定が一緒にできている(53%)

●配偶者/パートナーや家族から労いや感謝の言葉がある(52%)

●祖父母など他の大人の協力がある(42%)

●家事育児の分担が公平だと感じている(30%)

一方で、共育ての実感が「あまりない(8%)」「ほとんどない(6%)」「全くない(3%)」と回答した人も計17%存在し、共育ての実感が得られていない家庭も少なくないことがわかる。

●育児や家事の負担が自分に偏っている(61%)

●感謝や承認の言葉が少ない(41%)

●配偶者/パートナーと子育てについて話せる時間が少ない(35%)

●配偶者/パートナーが育児や家事に参加してくれない(29%)

●家庭での意思決定が自分に偏っている(26%)

●他の大人(祖父母など)の協力が得られない(24%)

●育児・家事のやり方の意見が合わない(21%)

なお、共育て実感が高い家庭では、約6割が「毎日感謝の言葉をかけられている(57%)」と回答。共育て実感が全くない家庭では、「毎日感謝の言葉がある」と答えた人はゼロ、「感謝の頻度があまりない・ほとんどない・全くない」と回答した人が合計で8割にのぼった。

なお、共育て実感が高い家庭では、約6割が「毎日感謝の言葉をかけられている(57%)」と回答。共育て実感が全くない家庭では、「毎日感謝の言葉がある」と答えた人はゼロ、「感謝の頻度があまりない・ほとんどない・全くない」と回答した人が合計で8割にのぼった。

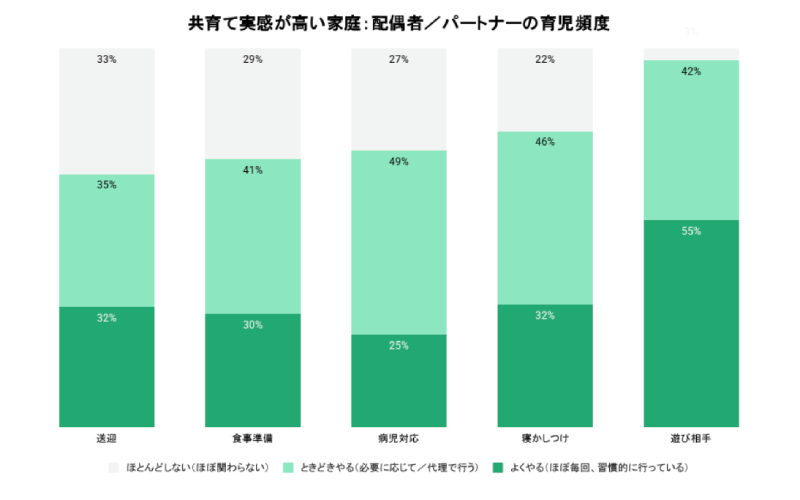

そして、配偶者/パートナーがどの程度育児に関与しているかの分析において、「共育て実感がとてもある」と回答した家庭では、「病児対応」「食事準備」「寝かしつけ」「送迎」など日常的な行動においても「習慣的に行っている」または「ときどき行っている」と答える割合が多い傾向が見られた。

そして、配偶者/パートナーがどの程度育児に関与しているかの分析において、「共育て実感がとてもある」と回答した家庭では、「病児対応」「食事準備」「寝かしつけ」「送迎」など日常的な行動においても「習慣的に行っている」または「ときどき行っている」と答える割合が多い傾向が見られた。

では、家庭での「共育て実感」と「幸福度」には関係があるのだろうか。「共育て実感がとてもある」家庭の幸福度は85.40pt、「全くない」家庭は68.20ptと、約20%の差が見られる。

では、家庭での「共育て実感」と「幸福度」には関係があるのだろうか。「共育て実感がとてもある」家庭の幸福度は85.40pt、「全くない」家庭は68.20ptと、約20%の差が見られる。

さらに、調査全体の幸福度平均78.06ptに対し、「ややある」以降の家庭では平均を下回り、特に「どちらとも言えない」「あまりない」「ほとんどない」「全くない」と回答した家庭は、いずれも全体平均から5pt以上低い水準にとどまるという結果に。

これらの結果から、共育て実感や家庭全体の幸福度の高さには、「ありがとう」といった日常的な感謝の言葉の有無や、日常的な育児行動への積極的な関与が大きく影響していることがわかった。

夫婦でコミュニケーションがとれているか、育児を手伝うのではなく自主的に関わることができているかは、子育て夫婦の幸福感に大きく影響することがわかった。

もちろん、仕事などで家事・育児やゆっくり会話する時間を確保するのは難しいというケースもあるが、お互いを思いやる気持ちは些細な言動からも伝わるものだ。難しく捉えず、“「共育て実感がある」と回答した人の理由”を参考にしてみよう。

〈調査概要〉

・調査名称:共育て実態調査(2025年)

・調査方法:インターネット調査

・調査対象:子育て中の女性と男性

・回答母数:1,046(女性 898名・男性145名)

・調査期間:2025年9月18日〜26日

・調査主体:株式会社カラダノート

文:FQ Kids編集部