2021.02.22

【医師が解説】子供の花粉症対策の方法は? 食事やスキンケアで気をつけたいポイント

2025.07.28

公認心理師・臨床心理士

松丸未来さん

公立小学校・日本人学校のスクールカウンセラー、東京認知行動療法センター心理士。認知行動療法を専門に、親子の心のケアに20年以上向き合う。著書に、『よくわかる 学校で役立つ子どもの認知行動療法──理論と実践をむすぶ』(遠見書房)、監修書に、『思春期の心理を知ろう! 心の不調の原因と自分でできる対処法』(PHP研究所)などがある。

公立小学校・日本人学校のスクールカウンセラー、東京認知行動療法センター心理士。認知行動療法を専門に、親子の心のケアに20年以上向き合う。著書に、『よくわかる 学校で役立つ子どもの認知行動療法──理論と実践をむすぶ』(遠見書房)、監修書に、『思春期の心理を知ろう! 心の不調の原因と自分でできる対処法』(PHP研究所)などがある。

泣いたり怒ったり、緊張したり。どんな感情も、そのときどきの心のありようを本人に教えてくれる大切なサイン。

「まずは、頭ごなしに止めたり、コントロールしようとせず、親が一呼吸置いて『この子、今こういう感情を味わっているんだな』と受け止める意識を持つことが大切です」と松丸先生はいう。すると、子どもにかける言葉も変わってくるという。

感情の裏側にある「本当の気持ち」を考えることも大切だ。特に幼児期は、さまざまな感情が入り混じりやすい。例えばプンプン(怒り)の裏には、不安や寂しさ、うらやましさが隠れているかもしれない。

よく観察して、表に出ている感情以外にも別の気持ちが混じっていないか一緒に探し、「寂しくて怒っているのかな?」などと親が言語化してあげると、本人も落ち着いてくる。

本当の気持ちに気づけば、「これが寂しかったんだよ」など、その理由を自分の言葉で伝えられるかもしれない。そうした繰り返しを通して、マイナス感情に少しずつ対処できるようになり、将来的に「感情とうまくつき合う力」が育まれていくのだ。

こうして感情と仲良くなることで得られるのは、「心が自分に何を教えてくれているのかを知る力」だ。自分は今不安なのか、それとも本当は怒っているのか、どういう理由でそう感じているのかがわかることで、自分自身の心と向き合えるようになる。

「感情が大きくなりすぎてあふれてしまうと、本当にやりたいことを見失いやすくなります」と松丸先生。感情に振り回されて、本来の自分の力を発揮したり、自分らしく幸せになる機会を失ってしまったりするのだ。

だからこそ、感情とうまくつき合って自分の心を見つめ、自分の人生を主体的に生きられる心の成長を、パパ・ママがサポートしてあげよう。

なお、感情への取り組みは、子どもだけではなく、親子一緒に行うのがおすすめ。親自身が自分の困っているプンプン、ソワソワ、メソメソの原因を棚卸しすることで、子どもの感情の理由も見えやすくなるからだ。ぜひ試してみてほしい。

プンプン(怒り)

親がまず一呼吸置いて、怒りの伝染を防ごう。「怒っちゃダメ」と頭ごなしにいうのではなく、怒りの理由を一緒に探る。幼児の場合は快・不快が怒りの基本なので、不快の原因を見つけよう。将来的には「これが嫌だった」「助けて」「教えて」などと、自分の気持ちや困っていることを人に伝えられるように導いてあげよう。

● どうしたの?

● 何かあった?

● ○○があったから怒っているの?

● (寂しくて/悲しくて…など)怒っているのかな?

ソワソワ(不安)

経験の少ない子どもは、先のことを怖がって不安になることが多い(予期不安)。親はつられて不安にならず、落ち着いて構えよう。不安を過度に避けたり、先回りしてサポートしすぎずに、本人が一歩踏み出して乗り越え、成功体験を積むことが大切だ。また、一緒に過去の経験を振り返って、できたことに注目を向けさせよう。

● ちょっとだけやってみたら?

● もしうまくいかなくても、こうしたらいいよ

● あのときも心配してたけど、うまくいったよね

メソメソ(悲しみ)

悲しみについては、すでに経験した明確な理由があることが多い。とことん落ち込んでからでないと気分を上げることができないので、まずは寄り添う姿勢が大切だ。もしも無理をしている場合は、「今はゆっくり休んで大丈夫」などと言って安心させてあげて。エネルギーが溜まれば、またいろいろなことができるようになるはずだ。

● 悲しかったね

● つらかったね

● 泣いてもいいんだよ

● まずはゆっくり休もうね

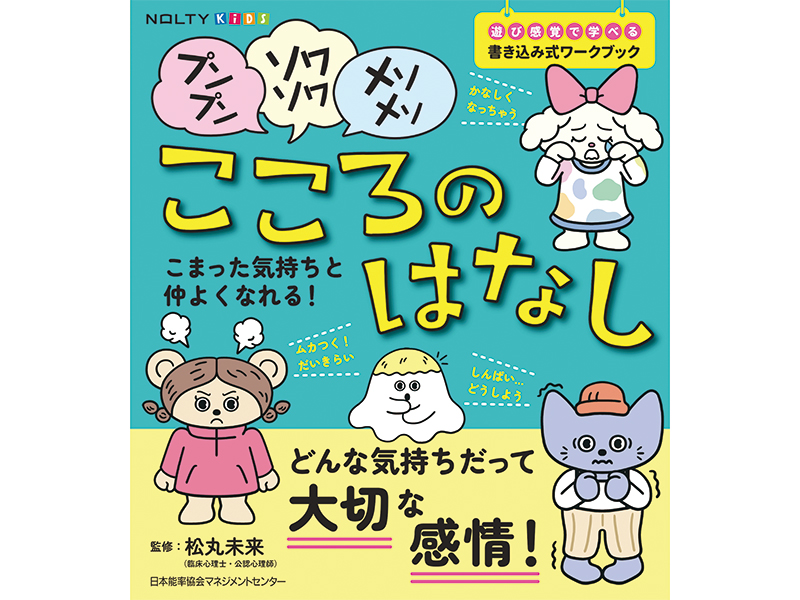

親子の取り組みをサポート!

松丸未来さん監修のワークブック

NOLTYキッズワークブック

プンプン・ソワソワ・メソメソ こころのはなし

監修/松丸 未来 発売元/日本能率協会マネジメントセンター

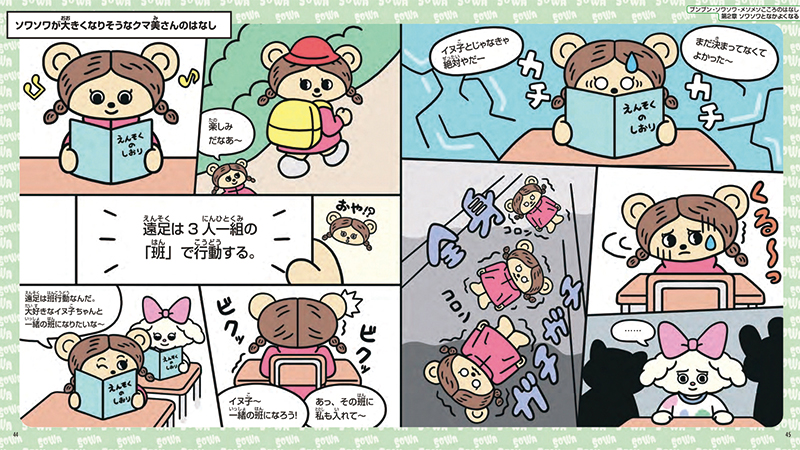

プンプン(怒り)・ソワソワ(不安)・メソメソ(悲しみ)のネガティブな感情と上手につきあう方法を、マンガやイラストを交えてわかりやすく解説。

3つのステップで構成されており、ステップ1では深呼吸やお守りカードなどすぐに実践できる対処法、ステップ2では感情が生まれる理由、ステップ3では物事の見方を変えて心を楽にする方法を学べる。

ワークブック形式となっており、小学生から自分で取り組める。幼児の場合は、気になる感情のページを読み聞かせしてあげよう。親子で一緒に取り組むのもおすすめだ。

文:笹間聖子

FQ Kids VOL.22(2025年夏号)より転載