2023.09.09

【体験レポート】「森のがっこう留学」で夏休みを自然体験✕ワーケーションで過ごしてみた!

2025.07.11

日本ではその名を知らぬ者はいないほど、もはや生ける伝説となりつつある野球界のスーパースター、大谷翔平選手。その姿にあこがれる子どもも多いことだろう。

日本ではその名を知らぬ者はいないほど、もはや生ける伝説となりつつある野球界のスーパースター、大谷翔平選手。その姿にあこがれる子どもも多いことだろう。

また東京オリンピックに続き、昨夏のパリオリンピックにおいても10代のオリンピアンがメダルを獲得したことは、親世代がわが子の可能性に期待を寄せる一助にもなったはずだ。

スポーツは私たちに多くのメリットを与える反面、デメリットとなる一面もある。近年では全国小学生学年別柔道大会が廃止されると話題になった。行き過ぎた勝利至上主義へのアンチテーゼからの措置だという。

そこで紹介したいのが、スポーツ大国アメリカで発祥した「スポーツペアレンティング」という考え方である。

「子どもがスポーツに取り組む際に、親としてどう接したらよいのかを示したものが『スポーツペアレンティング』です」と語るのはスポーツジャーナリストの谷口輝世子さん。自らもアメリカで暮らし、子育てを経験された当事者でもある。

「アメリカでは子どものスポーツをめぐって親同士の喧嘩や、指導者に対する暴力などが頻発しています。子を思う気持ちが増幅し、過剰な反応を示す大人が切実な問題となっています」と谷口さん。こうした背景から、アメリカでは親と指導者のコミュニケーションにおける話し合いのルールが決められていることが多いそうだ。

対して日本の場合は、大人が子どもに対し厳しく接して委縮させるケースが多いのではないだろうか。高ぶる感情を抑えきれずに取り乱さないためにはどうしたらよいだろうか。ここで谷口さんが勧めるのが「24時間ルール」だ。

プレーヤーである子どもだけでなく、親にとっても最大の関心となるのが試合だ。わが子の一挙手一投足に一喜一憂し、感情が高ぶるのは容易に想像がつく。不甲斐ない結果を試合終了後に怒鳴る親や指導者もいるだろう。

24時間ルールとは、試合終了から24時間は試合についての重要な話をしないこと。親・子ども・指導者の相互間においても同様だ。興奮した感情をぶつけあわない建設的なコミュニケーションを取るためのコツだ。

「試合が終わってから24時間は試合のことに触れない。親はもちろん指導者も同様です。一晩過ぎれば試合の熱狂は冷め、余計なことまで言わずに済む」のだという。

「アドバイスの押し付けをしてはいけません。よく食べよく眠るという生活の基本を大事にしつつ、子ども自身の興味関心の度合いによってサポートする程度がちょうどいいのでは」と谷口さん。

親と子は別人格で、親のためのスポーツではない。常に子どもの意志を尊重して、親が熱意のあまり前のめりになりすぎないようにしたい。

スポーツペアレンティングの考え方では、スポーツ環境を整えていくために子どもの発達段階に応じた接し方を示している。

①子どものことを知る(発達段階において期待できる目安、本人の置かれている状況など)、②自分のことを知る(親自身のスポーツに関する挫折感、感情的になりやすいことなど)、③子どものスポーツ環境のことを知る(チームやプログラムの運営方針と実際の運用のされ方など)という3つのアプローチだ。

問題が起きた時の状況に応じてこの3つの視点から整理したい。一見すると単純なようだが、アスリートとしての能力を高め、健全な成長へとつながる道筋を立てる上での基本となりそうだ。

1 子どものことを知る

子どもとは、親が期待している以上に心も身体も未発達な状況にあることを忘れてはならない。それぞれの発達段階において期待できる目安、子ども本人の置かれている状況は、身近に暮らす親が普段の生活の中で把握しておくべきだろう。

他の子よりも遅れていると焦りすぎるのも禁物だ。理想像を押し付けることなく、状況に応じたサポートを心がけたい。

2 自分のことを知る

親自身の体験から、子どもや指導者に意見することもあるだろう。子どものために良かれと思う心情は理解できる。ただその根底には、親自身のスポーツに関する挫折感、感情的になりやすい事柄がベースになっていないだろうか。もしくは親自身の抱えるストレスを発散させようとしてはいないか。

自らを冷静に見つめ直し、興奮すると感情的にどうなりやすいのか、その傾向を自覚したい。

3 子どものスポーツ環境のことを知る

レクリエーションとしてのスポーツを求める子どもにとって、技術の上達や勝利を目標とするチームに所属することは不幸の元凶となりかねない。

チームやプログラムの運営方針と、実際の運用のされ方を理解し、子どもや家庭が求める姿勢と一致していることが望ましい。親としてこうした情報収集には力を入れたいところ。違和感が生じたらやめる勇気も必要。考えが変われば復帰すればいいのだ。

子どものスポーツにはさまざまな試練が待ち受けている。どうすれば子どものウェルビーイングにつながるのか? スポーツ大国アメリカで、子育ての当事者として問題に直面してきた経験もある谷口さんに教えてもらった。

子どものスポーツにはさまざまな試練が待ち受けている。どうすれば子どものウェルビーイングにつながるのか? スポーツ大国アメリカで、子育ての当事者として問題に直面してきた経験もある谷口さんに教えてもらった。

未就学児や小学校低学年では、練習に行きたくない場合は無理強いせずに、休みたい時には休めばよいと思います。

ただ、アメリカの競技チームではトライアウト(選抜試験)を通過した者が希望のチームに所属するので、シーズン中はコミットするという契約的な意味合いがあります。こうした状況ではシーズン中の数ヶ月だけはやり遂げられるように支えた方がよいのではないでしょうか。

子どもに同調して熱くなってはいけません。負けた悔しさを糧に、さらなる成長を目指したいものです。時には勝利にこだわって感情的になったり、チームメートのミスを責めたりすることがあるかもしれません。

チームとして勝ちたいのならば、このような行為がプラスなのかマイナスなのかを考えさせる機会も必要になります。そのための気づきを与えることも、親だからできる関わり方のひとつかもしれません。

親は目の前の試合に心を奪われてはいけません。子どもの評価は親の評価にはならないことを肝に銘ずるべきです。なぜスポーツをするのか、家庭の理念を忘れずに感情をコントロールしましょう。

親は目の前の試合に心を奪われてはいけません。子どもの評価は親の評価にはならないことを肝に銘ずるべきです。なぜスポーツをするのか、家庭の理念を忘れずに感情をコントロールしましょう。

試合後に感情が高ぶる子どもには気分転換が必要です。アメリカでは試合が終わればチームメートと連れ立ってアイスクリームを食べに行くことが多いんです。イライラしたら甘いものでリラックスが効果的です。

スポーツペアレンティングのアプローチから「子どものことを知る」「子どものスポーツ環境のことを知る」を念頭に、子どもと上手に対話を重ねてみましょう。問題があれば親から指導者に不安点を打ち明けましょう。

場合によってはチームメートの親と協力して指導者へ進言することも必要かもしれません。状況が改善しないなら、チームを辞することもためらってはいけません。

小さな子どもとスポーツの関わりについて谷口さんは、「低学年までなら競技を意識せず、身体を動かす楽しさを土台にしたいですね。親は周囲からの遅れに不安を感じるものですが、焦ることはありません。家庭として何を望むか、子どもの成長にスポーツがどう関わるべきか、長期的な視点が大切です」と述べる。

小さな子どもとスポーツの関わりについて谷口さんは、「低学年までなら競技を意識せず、身体を動かす楽しさを土台にしたいですね。親は周囲からの遅れに不安を感じるものですが、焦ることはありません。家庭として何を望むか、子どもの成長にスポーツがどう関わるべきか、長期的な視点が大切です」と述べる。

親の意志に反して、子どもがスポーツをやめたいと思う時があれば、やめる勇気も必要だ。「さまざまな可能性を秘めた子どもの興味が変わっていくのも自然なこと。やめることがタブーではなく、改めてチャレンジできる環境というのがベストではないか」と谷口さん。親と指導者がこうした考えを共有し、子どもの成長をサポートしていく姿勢が望まれる。

冒頭で取り上げたスターやオリンピアンは、数多いプレーヤーからすればわずか一握りの存在だ。人並み外れた努力をしていることは間違いないが、同じことをすれば同じ結果が得られるとは限らない。

一方で、好きなスポーツをする楽しさや、身体を動かすことの気持ちよさ、チームや周りの人と一緒に成長するプロセスは、誰にとっても一生の宝物となるはずだ。

焦る必要はない。その子にとってスポーツ経験がよいものとなるようにサポートする姿勢を忘れないでいたい。

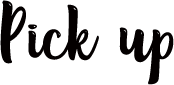

目標設定の指針となる項目をリストアップし優先順位をつけてみる

『スポーツペアレンティング』(東洋館出版社)より引用

『スポーツペアレンティング』(東洋館出版社)より引用

これらは目標の設定の例。子どもにどんな大人になってほしいか? スポーツをする上で大事なことを3 つ挙げるとすれば? というように、目標や理念を共有しよう。子どもの行動に対して一貫性のある公平な姿勢で臨むことができる。

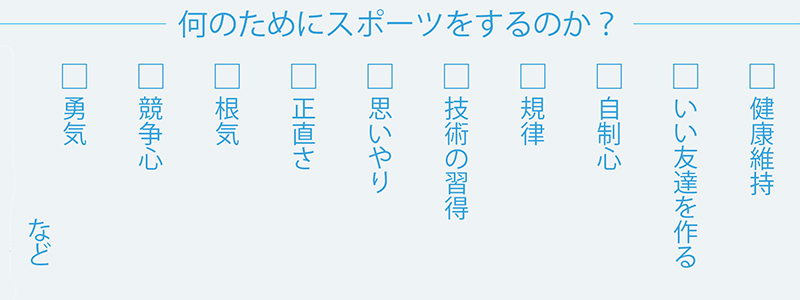

「スポーツペアレンティング 競技に励む子のために知っておくべきこと」

著者:リチャード・D・ギンズバーグ、ステファン・A・デュラント、エイミー・バルツェル

著者:リチャード・D・ギンズバーグ、ステファン・A・デュラント、エイミー・バルツェル

来住道子/訳 谷口輝世子/監修

価格:¥2,310(税込) ISBN:978-4-491-04958-8 発行元:東洋館出版社

「スポーツを楽しむ」ために、親は子どもにどう関わっていけばよいのかをまとめた1冊。スポーツの種目や家庭環境は千差万別。子どもの発達段階に応じた接し方の3ステップアプローチを掲げ、年代別・事象別に豊富なケーススタディを示しながら、より良い解決策を導くヒントを与えてくれる。

3名の著者は皆、スポーツ大国アメリカにおいて、ユーススポーツを通じた子どもたちの心身成長の臨床と研究を30年以上も続けてきた第一人者である。本書の監修を務めた谷口輝世子さんの著書『なぜ、子どものスポーツを見ていると力が入るのか』(生活書院)の中でも、親が子どものスポーツにどう関わるかを考える道筋を示す本として紹介されている。

谷口輝世子さん

京都教育大学教育学部体育学科卒。1994年、デイリースポーツ社に入社しプロ野球を担当。1998年から米国に拠点を移し、主にメジャーリーグなどを取材。2000年からフリー。アメリカ発の書籍『スポーツペアレンティング 競技に励む子のために知っておくべきこと』(東洋館出版社)の翻訳を監修。

京都教育大学教育学部体育学科卒。1994年、デイリースポーツ社に入社しプロ野球を担当。1998年から米国に拠点を移し、主にメジャーリーグなどを取材。2000年からフリー。アメリカ発の書籍『スポーツペアレンティング 競技に励む子のために知っておくべきこと』(東洋館出版社)の翻訳を監修。

スポーツを楽しみウェルビーイングを高めるためにおすすめのサービス、イベント、施設などを厳選して紹介!

ナイキ/ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団

ナイキ、ローレウス財団、そしてプロテニスプレイヤーの大坂なおみ選手による社会貢献プログラム。女の子のスポーツにおけるロールモデルが少ない、女の子特有のニーズに理解のあるコーチが少ない等の問題に取り組み、スポーツで性別の壁をなくすことを目指す。

ナイキ、ローレウス財団、そしてプロテニスプレイヤーの大坂なおみ選手による社会貢献プログラム。女の子のスポーツにおけるロールモデルが少ない、女の子特有のニーズに理解のあるコーチが少ない等の問題に取り組み、スポーツで性別の壁をなくすことを目指す。

公式サイト:www.nike.com/jp/playacademy-naomiosaka

セイハネットワーク

年少~

全国のショッピングセンター内に展開するダンス教室。幼児から始められる「パパイヤ式ダンス」を取り入れ、マットを使用して楽しく身体を動かし、身体を使った表現力と想像力を育みながらダンスが身につくカリキュラム。

全国のショッピングセンター内に展開するダンス教室。幼児から始められる「パパイヤ式ダンス」を取り入れ、マットを使用して楽しく身体を動かし、身体を使った表現力と想像力を育みながらダンスが身につくカリキュラム。

公式サイト:www.seiha.com/dance-academy

プラスワン教育

1歳半~9歳

アテネオリンピック金メダリストの米田功監修による指導カリキュラムに基づいた体操教室。身体を動かすことの楽しさを伝えるとともに、基礎体力向上とさまざまなスポーツに順応できる身体能力を身につけられることを目的としている。

アテネオリンピック金メダリストの米田功監修による指導カリキュラムに基づいた体操教室。身体を動かすことの楽しさを伝えるとともに、基礎体力向上とさまざまなスポーツに順応できる身体能力を身につけられることを目的としている。

公式サイト:gym.riso-plus1.co.jp

リーフラス

3歳~12歳

「ココロに体力を。」の理念のもと、子どもたちを「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導方針のスポーツスクール。全13種目から複数の種目に通い、さまざまな身体の動かし方を学べる「プラスワンコース」も実施。

「ココロに体力を。」の理念のもと、子どもたちを「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導方針のスポーツスクール。全13種目から複数の種目に通い、さまざまな身体の動かし方を学べる「プラスワンコース」も実施。

公式サイト:sport-school.com

文:木村悦子

FQ Kids VOL.20(2024年秋号)より転載