2024.06.28

知っておきたい「子どものほめ方・叱り方」と「お金の貯め方・増やし方」がわかる無料セミナー開催!

2025.03.21

性やジェンダーを取り巻く環境や価値観は、ここ十数年で様変わりした。子どもたちに対しても、月経や射精、赤ちゃん誕生の仕組み等はもちろん、心と身体を守るための知識やLGBTQについてなど、「いつから、何を、どうやって」伝えていくべきか、家庭でも悩んでいるパパ・ママは多いだろう。

そんな中、帝京大学小学校にて、ヘルスケアサポートサービスを提供する株式会社ファミワンと共同で行う「カラダとココロの包括的性教育プロジェクト」がスタートした。小学1年生から6年生までの発達段階に合わせて、各学年ごとにカスタマイズした内容および伝え方で、包括的な性教育を実施する。

また、保護者向けにも性教育に関するオンラインセミナーを実施し、さらにオンラインで専門家への個別相談も行って、家庭ごとの悩みをサポートするという。いずれも、全国でも先進的な取り組みだ。

包括的性教育は、ユネスコが定める「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」が、その国際的な指針となっている。生殖や身体の仕組みだけでなく、8つのキーコンセプトを基に広いテーマを体系的に学ぶという性教育だ。

年齢によって1つずつコンセプトを学ぶのではなく、8つのキーコンセプトすべてを、年齢段階ごとに合わせた内容で繰り返し学び、少しずつ理解やスキルを深めていく。

今回のプロジェクトでは、2025年1月~3月にかけて、1年生から6年生までの全学年を対象に、各学年に合わせた包括的な性教育の授業を行う。講師は各学年の内容に応じて、ファミワンの専門家、もしくは帝京大学小学校の養護教諭が担当している。

今回は、2025年2月27日、帝京大学小学校の5年生の子どもたちを対象に実施された授業を取材させてもらった。

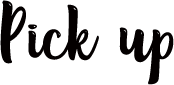

今回の講師は、ファミワンに所属し、性に関する問題を専門にしている公認心理師/臨床心理士である戸田 さやかさん。まずは「第二次性徴」と男女の変化の違いを説明。

今回の講師は、ファミワンに所属し、性に関する問題を専門にしている公認心理師/臨床心理士である戸田 さやかさん。まずは「第二次性徴」と男女の変化の違いを説明。

そして、生理と精通について、さらにはナプキン、生理用洗剤、タンポン、ピルなどについても丁寧に解説していった。

子どもたちは男女混合で、時折クイズなどにも挙手で参加しながら、みんなしっかりと聞いていた。一昔前は男女別にされることも多かった知識だが、男女ともに知っておくことが大切だと改めて感じた。

子どもたちは男女混合で、時折クイズなどにも挙手で参加しながら、みんなしっかりと聞いていた。一昔前は男女別にされることも多かった知識だが、男女ともに知っておくことが大切だと改めて感じた。

そして、精子と卵子の出会い方や、生まれてくる方法についても解説。受精卵の細胞分裂という貴重な動画も流され、命が生まれる最初の一歩を、子どもたちは食い入るように見つめていた。不妊治療、人工授精も紹介し、経膣分娩と帝王切開の違いについても、「どちらも大変で命がけのお産です」と説明しているのが印象的だった。

そして、精子と卵子の出会い方や、生まれてくる方法についても解説。受精卵の細胞分裂という貴重な動画も流され、命が生まれる最初の一歩を、子どもたちは食い入るように見つめていた。不妊治療、人工授精も紹介し、経膣分娩と帝王切開の違いについても、「どちらも大変で命がけのお産です」と説明しているのが印象的だった。

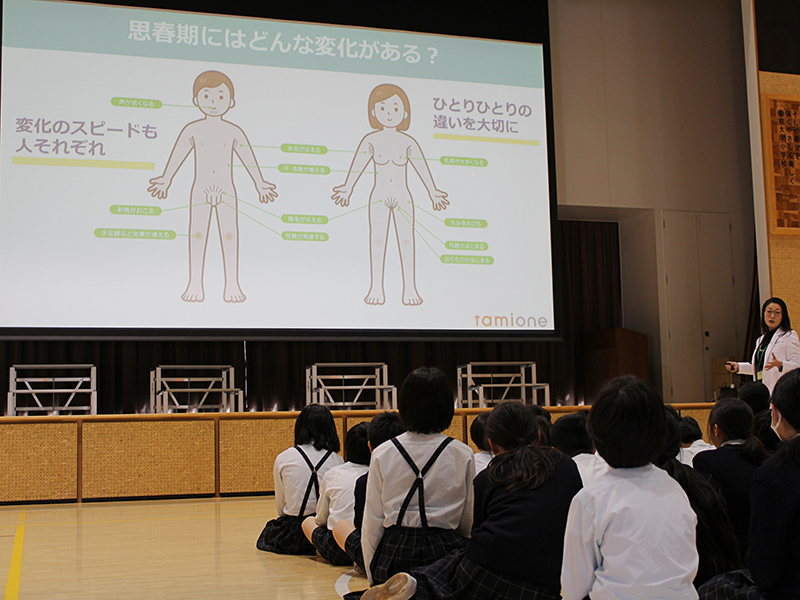

さらに、プライベートパーツ(※)について、そして嫌なことがあったときの「NO・GO・TELL」についても説明。

さらに、プライベートパーツ(※)について、そして嫌なことがあったときの「NO・GO・TELL」についても説明。

(※胸・性器・お尻+口など、他人が勝手に見たり触れるべきではない部分)

子どもたちから「人に嫌だとはっきり言うのが難しい」という素直な意見が出たことに対して、「自分のNOを大事にしてほしい。それは相手のNOを大事にすることにもつながります」と、戸田さんは優しく語りかけていた。

そして、5・6年生に合わせた内容となる「こころの性 LGBTQを知る」のパートへ。「これって当たり前?」という問いかけから、「生まれた時の性(身体の性)」「自分をどの性別と考えるか(心の性)」「好きになる性」「表現する性(見せたい性)」という4つの性の考え方について紹介。

そして、5・6年生に合わせた内容となる「こころの性 LGBTQを知る」のパートへ。「これって当たり前?」という問いかけから、「生まれた時の性(身体の性)」「自分をどの性別と考えるか(心の性)」「好きになる性」「表現する性(見せたい性)」という4つの性の考え方について紹介。

最後に、トランスジェンダーでFTM(※)の当事者であるケイゴさんのインタビュー動画を視聴した。

最後に、トランスジェンダーでFTM(※)の当事者であるケイゴさんのインタビュー動画を視聴した。

(※出生時は女性の身体だったが、男性として生きることを望む人)

子どもの頃からのエピソードや率直な気持ちについて、そして「自分らしい=隠さないということ」というメッセージを、子どもたちは身を乗り出して聞いていた。

講師の戸田さんによると、5年生は生理や精通を迎える子が出始め、性自認に違和感がある場合に悩み始める時期。LGBTQの概念を知ることで、その悩みを言語化できるようになりやすいという。

講師の戸田さんによると、5年生は生理や精通を迎える子が出始め、性自認に違和感がある場合に悩み始める時期。LGBTQの概念を知ることで、その悩みを言語化できるようになりやすいという。

包括的な性教育の流れの中で、また周りの子どもたちとみんなで一緒に多様性を学べることは、お互いを尊重し合うためにとても大切なプロセスだと感じた。

40分間の1コマで、現代に必要な性に関する知識を包括的に学んだ子どもたち。一体どんなことを感じたのだろうか。授業を受けた5年生の子どもたち2人に、感想をインタビューさせてもらった。

佐藤さん

山口さん

子どもたちは、多様性やお互いの尊重についてのメッセージをとても素直に受け取っていた。小学生のうちにこうした包括的な性教育を受けられることの意義を実感した。

今回、ファミワンと共同でプロジェクトを行った帝京大学小学校の校長先生と、養護教諭の松田先生に、プロジェクトにかける想いについてお話をお伺いした。

帝京大学小学校 校長

帝京大学大学院准教授

石井 卓之先生

日本の性教育は「寝た子を起こさない」とよく言われますが、僕は寝た子を起こしたいと思っているんです。

自分の高校時代、バイクの「三ない運動」と呼ばれるものがありました。高校生に「免許を取らせない」「買わせない」「運転させない」というものです。でも、実際はみんな勝手に乗って、余計に危ないことをしていた。事故が起きないように安全な乗り方を考えることが大事なのに、と当時から思っていました。

性教育についても、きちんとした知識を伝えて、どんなことが起きるのか学んだ方がいい。そんな考えが、今回のプロジェクトに取り組んだ背景にあります。

今回ファミワンさんと共同させてもらって、貴重な動画をたくさん見せてもらえるなど、自分たちではできない点がたくさんありました。今後は、もっと子ども同士が対話をするパートも増やしていくなどより良いものにして、ゆくゆくは公立学校でも取り入れていけるような形にしたいですね。

性教育に限らず、帝京大学小学校はさまざまな企業や団体と一緒に毎年新しい取り組みをしながら、そのノウハウを共有していきたいという方針なので、これからもどんどんチャレンジしていきます。

帝京大学小学校 養護教諭

松田 亜弓先生

帝京大学小学校で性教育を担当している中で、子どもたちはもっと知りたいと思っていると感じていました。より先進的に取り組みたいと思っていたところ、ファミワンさんとの共同のお話をいただきました。

どんな言葉で表現するか難しい部分なども、外部の専門家の方にご相談できるのはとても頼もしいです。今後は生徒たちの反応を踏まえて、深める部分などをブラッシュアップしていきたいです。

保護者の方に対しても、今回の取り組みにあたって、扱う内容についてのアンケートを事前に取りました。伝え方についても、こういうイラストを出しますといったことも共有しましたが、それを理由に授業を受けないという家庭はありませんでした。

これから保護者向けのオンラインセミナーや、ファミワンさんの専門家によるオンライン相談もあります。やはり学校には直接相談しにくいという方もいますので、第三者が入ることで、プライバシーを保ちつつ保護者のニーズを把握できることに期待をしています。

専門家が性教育をサポート!

ファミワンとは

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、専門家によるヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の運営、ならびに法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行う。

妊娠・出産や性の問題で悩んでいる人の支援はもちろん、子どもの頃からの性教育が大切だという多数の声に応えて、パートナー企業の賛同・協賛とともに、子どもに対する性教育のイベントや、出張授業の取り組み等を実施。

なお今回のプロジェクトは、東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」のスマートサービス実装促進事業者である株式会社デジタルガレージの支援を受けて取り組んでいる。今後も継続的なプロジェクト展開に向け、さまざまな企業や団体との連携を進めていく予定だ。

実際の授業の取材を通して、男女の違い、命の誕生、お互いの尊重、性の多様性まで包括的に伝えることで、子どもたちが今の時代に大切な知識や考え方をしっかり受け取れることを実感した。また、家庭でも悩みがちな子どもの性教育について、保護者への手厚いサポートを行うのは画期的な取り組みだと感じた。

今回のプロジェクトは、多くの家庭や学校の参考にもなるはずだ。子どもたちが多様性を理解し、尊重し合えるようになるために、包括的性教育の広がりに今後もぜひ注目したい。

文:征矢 里沙