2023.01.13

ごはん中のテレビから食べ方まで、「これだけは大事にしたい」和田家の食事ルールとは

2025.04.04

目には見えない免疫力の低下が引き起こす感染症。保育園や幼稚園、小学校などで集団生活をする子どもの感染症は年々増加しているという。特に4月~5月は環境の変化に伴い、子どもの免疫力が低下する時期とも言える。

感染症対策としてはワクチン接種が有効な方法ではあるものの、免疫を育てること(イクメン・育免)で感染症にかかりにくい身体づくりができるとしたらどうだろう。「免疫についての知識」と「免疫を育てる方法」を小児科医の工藤紀子先生に聞いた。

小児科医・工藤紀子先生

順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。小児科医・保育士/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/保育園、幼稚園、小中学校の嘱託医を務める/現在2児の母。クリニックにて、年間のべ1万人の子どもを診察しながら子育て中の家族に向けて育児のアドバイスを行っている。

順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。小児科医・保育士/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/保育園、幼稚園、小中学校の嘱託医を務める/現在2児の母。クリニックにて、年間のべ1万人の子どもを診察しながら子育て中の家族に向けて育児のアドバイスを行っている。

そもそも、免疫とはどのようなものなのだろう。

そもそも、免疫とはどのようなものなのだろう。

「免疫には生まれつき備わっている“自然免疫”と、異物を一度取り込むことで後天的に備わる“獲得免疫”があります。自然免疫とは、誰もが持っている免疫です。病原体から身体を守ってくれる白血球、司令を出し、身体をパトロールし、ときに病原体を攻撃するマクロファージ、単独行動をし殺傷能力が高いナチュラルキラー細胞(NK細胞)があり、主にこの3つが病原体に対峙してくれます。

一方、獲得免疫は、身体に入ってきた病原体を認識して記憶するB細胞、他の免疫細胞の活動を調整する司令塔的な役割をするヘルパーT細胞、体内の異物を特定し攻撃するキラーT細胞があり、一度記憶した病気を攻撃し、再度かかりにくくしてくれるものです。

ただし、獲得免疫は自然免疫とは違い先天的に備わっているものではないため、予防接種や実際に病気にかかることで学習し、獲得していくことになります」と、工藤先生。

獲得免疫は予防接種を含め、病原体を身体に取り込まないと抗体を作れない。感染症にかかることは避けたいものの、感染症にかかることは、免疫系を育てるためのトレーニングでもあると言える。

腸内の善玉菌が多いと、免疫力が高まると言われている。「0~3歳頃までに触れた細菌によって、生涯における7割くらいの腸内細菌の種類が決まります。そのため、幼少期にいい菌を腸内に取り込み、いい基盤を作っておくことがその後の免疫力に影響します。

腸内の善玉菌が多いと、免疫力が高まると言われている。「0~3歳頃までに触れた細菌によって、生涯における7割くらいの腸内細菌の種類が決まります。そのため、幼少期にいい菌を腸内に取り込み、いい基盤を作っておくことがその後の免疫力に影響します。

もちろん、3歳以降から思春期に向かう時期も大切な成長期です。できるところから早めにイクメン(育免)を始めることをおすすめします」と、工藤先生。

「免疫を育てるために今すぐ始められることとして、生きた善玉菌を含む食物(プロバイオティクス)や善玉菌のエサとなる食物(プレバイオティクス)を、積極的に摂取することが挙げられます。

ヨーグルトや納豆、味噌汁などの生きた菌を含む発酵食品、バナナや玉ねぎ、キャベツなどのオリゴ糖を含む食品、野菜や豆類などの食物繊維を含む食品を、プラス一品意識して食卓に並べれば、自然に免疫を育てることができるでしょう。

年齢を重ねるとT細胞やB細胞などの免疫細胞の活性が低下するため、免疫力が落ち、感染症にかかりやすくなります。免疫の仕組みを知り、早い時期から子どもの免疫を育てることが大切です」。

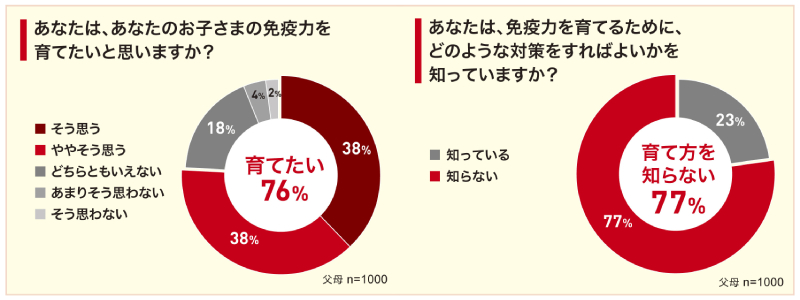

株式会社明治が、小児科医100名と小学3年生以下のお子さんを持つ保護者1000名に「子どもの感染と免疫力に関する調査」を行った結果の一部を紹介。

株式会社明治が、小児科医100名と小学3年生以下のお子さんを持つ保護者1000名に「子どもの感染と免疫力に関する調査」を行った結果の一部を紹介。

※2025年3月実施 インターネット調査

免疫力を育てたいと思っている保護者は75.8%。だが、その方法を知らないと回答したのは、76.6%。免疫力は育てたいが、方法がわからないという保護者が多く見受けられた。

免疫力を育てたいと思っている保護者は75.8%。だが、その方法を知らないと回答したのは、76.6%。免疫力は育てたいが、方法がわからないという保護者が多く見受けられた。

●親も体調不良になる、食事の用意などがしんどかった

●家族にうつさないように⾝の回りの使っている物などに気をつけた

●⾷べられるものを買いに⾏きたくても買いに⾏けず、ネットスーパーを利⽤した事により⾷費が上がった

●他の家族にうつらないように注意したこと。⾷欲がなくなって、何を⾷べさせたらいいか考えたこと

●下の子の⾯倒もみなくてはならず、2⼈育児はしんどい

●出かけられないこと。 休み中ずーっと⼀緒に家にいること

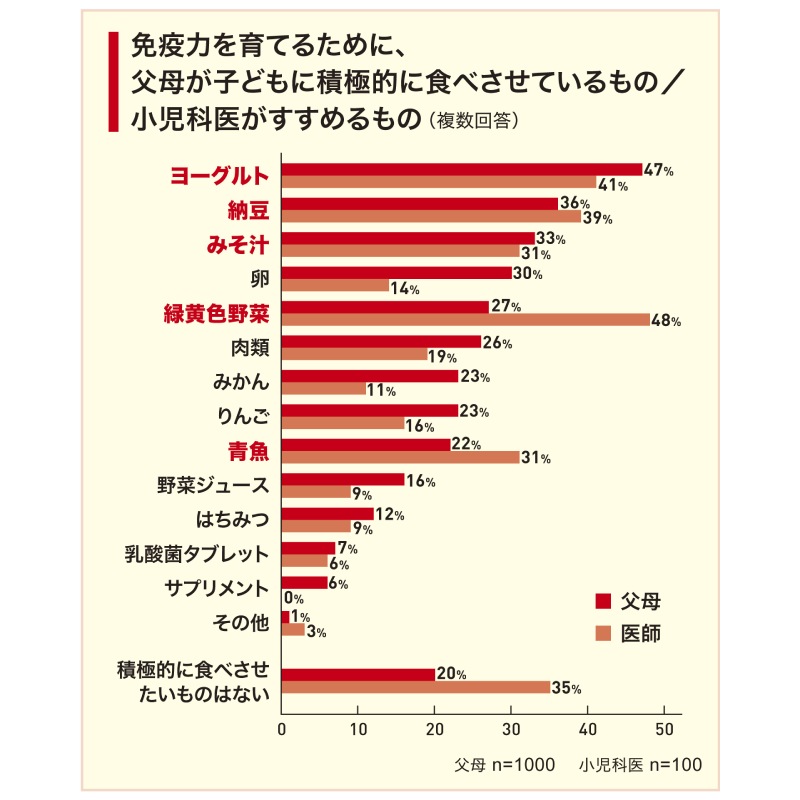

父母が子どもに積極的に食べさせているものはヨーグルト、納豆、味噌汁が、小児科医がおすすめするものは緑黄色野菜、ヨーグルト、納豆、味噌汁・青魚が特に多かった。

父母が子どもに積極的に食べさせているものはヨーグルト、納豆、味噌汁が、小児科医がおすすめするものは緑黄色野菜、ヨーグルト、納豆、味噌汁・青魚が特に多かった。

大人にもおすすめの「イクメン(育免)アクション」を、食事編・運動編・生活編それぞれについて、工藤先生に教えてもらった。

特定の食べ物や栄養素を積極的に摂るよりも、何でも幅広く食べることの方が大事です。多様な食材を摂ることで、免疫細胞の材料になるたんぱく質、ビタミンやミネラルも摂るようになり、結果的にバランスの良い食事になります。食事のバランスが整うと、腸内環境にも良い影響があります。

シンバイオティクスとは、乳酸菌や麹菌、納豆菌などの生きた菌の「プロバイオティクス」と、菌のエサになる食物繊維やオリゴ糖などの「プレバイオティクス」の両方を摂ることです。いわゆる〇〇菌と呼ばれるもの+食物繊維 and/or オリゴ糖を組み合わせて摂ると、相乗効果で腸内環境を整えることができます。

例えば、「バナナ+ヨーグルト+オリゴ糖シロップ」には、乳酸菌とともにバナナの食物繊維とオリゴ糖が含まれています。また、「味噌汁+キャベツや玉ねぎ」であれば、麹菌と野菜に含まれるオリゴ糖、そして食物繊維を手軽に摂ることができます。

最近ではカルシウム不足の子どもが増えているので、味噌汁に少量の牛乳を入れるのもおすすめです。間食おやつで捕食として食べたり、朝食にすると良いですよ。

笑うことは、「ナチュラルキラー細胞(NK細胞)」の活性化につながります。ナチュラルキラー細胞は免疫の最前線を担うリンパ球で、ウイルスに感染した細胞、強いストレスで傷んだ細胞、がん細胞などを除去する働きがあります。

また、楽しいとストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられます。コルチゾールは免疫機能を低下させてしまうため、ストレスが少ない=免疫が活発に働ける状態であると言えます。

登下校や体育や体操の時間も含めて、1日60分は身体を動かしましょう。60分続けて運動する必要はなく、登下校で計30分程度歩いているなら、残り30分は散歩したり公園で遊んだりする程度で充分です。

縄跳び、ジョギングなどのほか、鬼ごっこやかけっこのような遊びも「息が切れるような運動」に含まれます。こうした運動の目的は「筋肉を使い、鍛える」ことと「骨に振動を与え、骨を強くする」ことです。

体内に細菌やウイルスが侵入してきたときに、それを撃退するために「炎症性サイトカイン」という情報伝達物質が体内のさまざまな細胞でつくられ、やり取りが交わされます。具体的なメカニズムはまだ明らかではありませんが、適度な運動をすることで、炎症性サイトカインの働きに良い影響が生じることが示唆されています。

デジタル化が進み、宿題にタブレットが必要になることもありますが、ゲームや動画視聴の時間を減らす、ルールを決めるなど、短縮を心がけることが必要です。スクリーンタイムが増えると、睡眠の質の低下、運動不足、生活リズムの乱れ、肥満のリスクが増え、その結果として免疫機能に悪影響を及ぼす可能性が考えられます。

免疫細胞は、睡眠中に修復されると言われています。子どもの免疫の成長にも質の良い睡眠は欠かせません。良質な睡眠をとるためには、毎日同じ時間に寝起きすることと深い眠りが必要です。

そこで気をつけたいのは、お風呂の入り方。私たちは眠るときに深部体温が下がり眠りにつくのですが、身体が小さいうちは、長湯をすると体温が上がり過ぎてしまいます。お顔がポッポと真っ赤になっていたら、それは熱くなりすぎかもしれません。体温調節機能が未成熟なため、うまく体温を下げられず、なかなか眠れなくなってしまいます。目安は38~40度のお風呂に5~10分です。

また、子どもは大人に比べて皮膚も弱いため、熱いお湯に長く浸かると皮脂が溶け出し、肌がカサカサになることも。皮膚や皮脂、粘膜には外敵から身を守るバリアの役目もあるので、皮膚バリア機能を保つためにも子どもの長湯は避け、お風呂上がりはしっかり保湿をしましょう。

免疫の成長にはある程度のトレーニングは必要ですが、子どもが小さいうちに強力な病原菌に感染するのは危険です。重症化したり、死亡したりする可能性のある感染症は、定期予防接種に組み込まれていますので、まずは予防接種を心がけましょう。

感染症のリスクを下げるために身につけたいのが、正しい手洗い習慣です。まず、石けんやハンドソープを使い、30秒かけて手の甲や手のひら、指の間、爪の間までしっかりと手を洗い、同じく30秒かけてよく流すこと。最後に、清潔なタオルやハンカチなどで水分をしっかり拭き取りましょう。

どれも習慣として定着させ、生活の一部に入れてしまうことが理想的。できない日もあるかもしれないが、その場合、工藤先生は「『そんな日もあるよね』と声をかけながら、無理強いすることなく、できたときは『できたね、すごいね』と子どもを肯定しながら成功体験を積んでいくことが大切」だと言う。

「保護者も一緒に楽しみながら行うことが重要です。免疫の成長も「一日にしてならず」。継続させるためにも、保護者が寄り添いながら習慣化していきしましょう」。難しく考えることなく、毎朝ヨーグルトを食べるなど、家庭で手軽にできるところから、イクメン(育免)を始めてみてはいかがだろうか。

文:細井香里