2024.10.25

高学歴・高収入よりも「長く続く幸せ」を手に入れる学びとは|ウェルビーイングと学力

2023.10.13

非認知能力を身につけ

ウェルビーイングを高める

ウェルビーイングとは、幸せを意味する概念だ。1946年に世界保健機関(WHO)の憲章では「健康とは身体的、精神的、社会的にすべてが満たされた状態(well-being)にあること」と表現された。

ウェルビーイングとは、幸せを意味する概念だ。1946年に世界保健機関(WHO)の憲章では「健康とは身体的、精神的、社会的にすべてが満たされた状態(well-being)にあること」と表現された。

このウェルビーイングが今注目されている背景には、近年世界中で幸福についての学術的な研究が進んだことに加え、物質的な豊かさよりも心の豊かさが求められる時代の潮流と重なったことが大きいといえる。今回は、ウェルビーイングや幸せについて研究する慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所研究員の前野マドカさんに話を聞いた。

「幸せといえばハピネスを思い浮かべる方が多いですが、ハピネスが楽しい、嬉しいなどの短期的な感情を表すのに対し、ウェルビーイングは持続的な幸せを意味します。

このウェルビーイングや幸せを扱う『幸福学』は、心理学や統計学をベースとする学問で、近い分野として1998年頃にマーティン・セリグマン博士が確立した『ポジティブ心理学』があります。

ウェルビーイングは以前から学術的に重要なキーワードでしたが、特にコロナ禍で在宅ワークや家族時間が増えて『自分にとって本質的な幸せとは何か』と考えられたり論じられたりするようになったことで、世界中のさまざまな分野で注目を集め始めました」。

このウェルビーイングという考え方について、日本では働き方改革を背景に語られることが多いが、教育分野ではどうなのだろうか。

「欧米をはじめとする世界の教育界では既に浸透していますし、日本でも特にポストコロナ期の学びのあり方として、ウェルビーイングの実現に向けて主体的に学習に取り組む教育への転換が叫ばれ始めています。

今、日本の教育界は、従来の学力のみの評価から非認知能力や生きる力での評価へと変わる過渡期にあります。私は、どんな学びもゴールは幸福であり、そのためには非認知能力が必要不可欠と考えます。非認知能力で人間としての土壌を作ることが、持続的な幸せを獲得するために重要なポイントになります」。

世界や日本で存在感が高まる

ウェルビーイングという概念

GDPから幸福度へ

“豊かさ”の世代交代も近い!?

「幸福学」と聞くと、哲学やスピリチュアルなイメージを持つ人もいるかもしれないが、実は統計学などの学術的根拠に基づいた学問だ。

「幸福学」と聞くと、哲学やスピリチュアルなイメージを持つ人もいるかもしれないが、実は統計学などの学術的根拠に基づいた学問だ。

例えば幸福度の実態を表すものとして、ウェルビーイングを測るための指標や調査が複数存在する。アメリカ・ギャラップ社による「5つの構成要素」、ポジティブ心理学の創始者・セリグマン博士による「PERMA」、特に有名なのは国連が行う調査「世界幸福度調査」だろう。

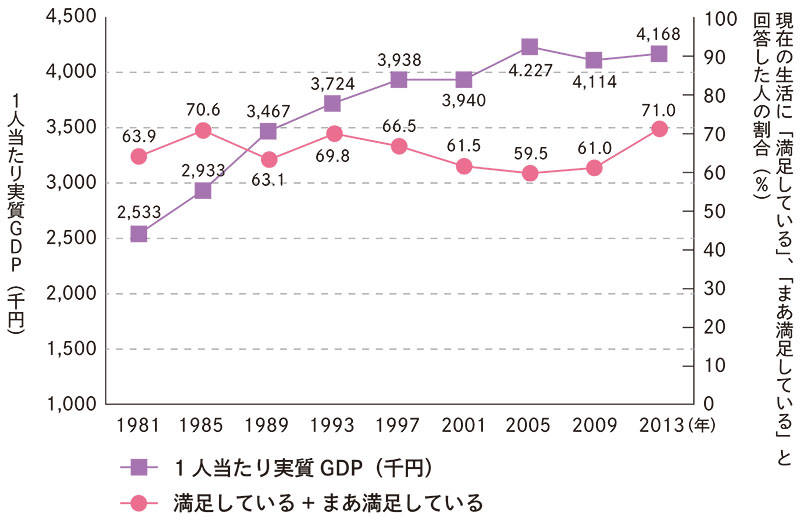

時代の流れとともに豊かさの実態に即さなくなりつつあるGDP(国内総生産)に代わる新たな豊かさの指標として、これら幸福度を用いることも提案され始めている。

出典:「平成27年 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」

出典:「平成27年 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」

世界的経済会議やSDGsなど

ウェルビーイングは世界的な潮流に

OECD(経済協力開発機構)は、「Learning Compass 2030」の中でウェルビーイングを重視した教育をすべきとしており、また非認知能力(社会情動的スキル)がウェルビーイングな社会を推進するために重要な役割を担うと明記している。

OECD(経済協力開発機構)は、「Learning Compass 2030」の中でウェルビーイングを重視した教育をすべきとしており、また非認知能力(社会情動的スキル)がウェルビーイングな社会を推進するために重要な役割を担うと明記している。

さらに2015年、SDGs(持続可能な開発目標)の1つに「Good Health and Well-being」が掲げられたことや、2021年にダボス会議(※)において幸福中心社会への転換について言及があったことで、世界的な注目度は加速度的に高まっている。

(※世界経済フォーラム年次総会。世界中の政財界のトップが集結し、強い影響力を持つとされている)

日本でも教育の主軸となりそうな

子どものウェルビーイング

日本では近年働き方改革の推進により、企業を中心にウェルビーイングを取り入れた制度の導入が進み、2021年は「ウェルビーイング元年」とも言われている。

日本では近年働き方改革の推進により、企業を中心にウェルビーイングを取り入れた制度の導入が進み、2021年は「ウェルビーイング元年」とも言われている。

また教育界でも、2021年に当時の教育再生実行会議の「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について(第十二次提言)」や2023年3月の「次期教育振興基本計画(答申)」で「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が打ち出されたり、2024年には武蔵野大学に日本初のウェルビーイング学部が誕生予定となるなど、各所で動きが活発になっている。

ウェルビーイングを高めるために

なぜ非認知能力が欠かせないのか

これからの時代に必要な考え方であるウェルビーイング。ここからは、子どもたちがこれを高める過程において、ポイントであるといわれている非認知能力について解説する。

これからの時代に必要な考え方であるウェルビーイング。ここからは、子どもたちがこれを高める過程において、ポイントであるといわれている非認知能力について解説する。

非認知能力はどれか1つを備えればいいという単純なものではなくもっと複合的なものですが、その中でも「自己肯定感」などが幸福度と強い相関があることがわかっています。

例えば子どもが選択に迷っていたら「ワクワクする方」を選ばせるように習慣づけたら、自己決定力が自然と身につき、どんな環境でも主体性を持って取り組めるようになるでしょう。(前野さん)

→自分軸の人間性を作る土壌となり幸福度がアップする

非認知能力が作る

幸せの土台「自分軸」

非認知能力とは、問題解決力や探求心、主体性や創造性などの、テストで数値化されにくい「生きる力」のことで、いまや教育のベースとなりつつある考え方だ。その非認知能力とウェルビーイングには高い相関があると前野さんは言う。

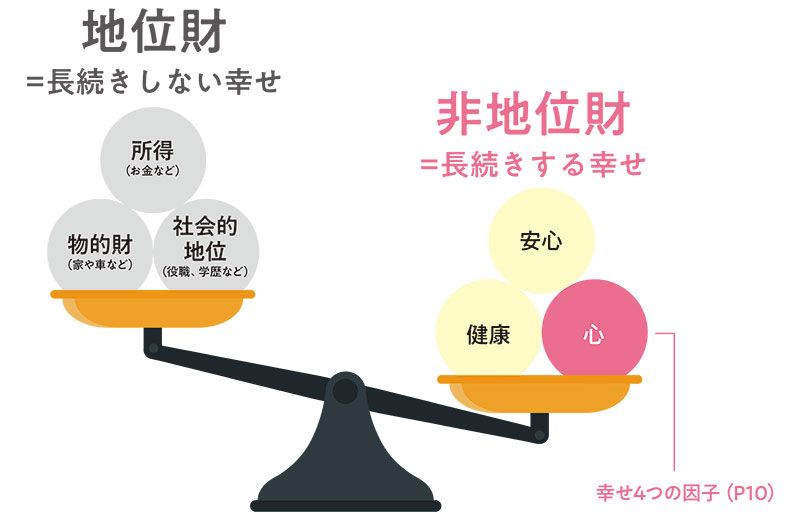

「ウェルビーイングと非認知能力の関係を知る上で、まず知っておきたいのが『地位財』と『非地位財』という考え方です。

アメリカの経済学者ロバート・フランクは、お金、社会的地位や学歴、モノなどの他人との比較で満足できるものを地位財、愛情や健康、人とのつながりなど他人との比較に関係なく満足できるものを非地位財と定義しました。

アメリカの経済学者ロバート・フランクは、お金、社会的地位や学歴、モノなどの他人との比較で満足できるものを地位財、愛情や健康、人とのつながりなど他人との比較に関係なく満足できるものを非地位財と定義しました。

実は、他人と比較しやすい地位財は長続きせず、追求しても幸福度とは相関性がないことがさまざまな研究によりわかっています。

例えば立派な学歴を手に入れたとして、その瞬間の満足度は高いでしょう。しかし上には上がいて、見上げてもきりがありません。一方で人と比べなくても幸せを得られる非地位財は、長続きする幸せといわれています。

つまり、立派な学歴ではなく、その学校生活の中での信頼し合える友達の存在、やりとりで生まれる笑顔や会話、自分が自分らしくいられる時間や学びからもたらされるものに、人は幸せを感じるということなのです。そして、この非地位財に不可欠なのが『非認知能力』。

非認知能力のうちの自己肯定感や自己決定力などは、人と比べずに自分の存在価値を感じられる『自分軸』を作るために重要な要素です。

もちろん、学力や学歴も努力の成果として素晴らしいものですが、人の決めた評価の中で自分の存在価値を定める『他人軸』によるもの。まず土台として『自分軸』がしっかりしていないと、その評価が悪くなったときに自分の価値が信じられなくなり、幸福度が下がってしまうことは発展途上の子どもにはよくあることです。

非認知能力は自分で自分の道を切り拓く力。本人がワクワクすることを見つけて、それを伸ばしてあげれば、どんな場所でも輝ける大人に育つことでしょう」。

これからの時代の教育は他人と比べた評価でなく、いかにウェルビーイングを高めることができるかが課題であり、「学歴」という一視点からわが子の学びを評価しがちな親のマインドセットも必要になってくるだろう。

教えて前野さん!

ウェルビーイングQ&A

Q.学力や認知能力(IQ)との関係は?

勉強や知的探求は人生を豊かにします。また、幸福度が高い人は学びを吸収しやすく、学力が高いという研究結果もあります。

勉強や知的探求は人生を豊かにします。また、幸福度が高い人は学びを吸収しやすく、学力が高いという研究結果もあります。

ですが学力の高さが幸福度に寄与するわけではありません。ウェルビーイングを高めるためには、勉強でもスポーツでもアートでも、その子にとってワクワクするものとの出会い、そしてそれを伸ばしてあげる環境が大切です。

Q.幸せって人によって違うのに、どうやって自分の幸せを見つけるの?

人により目指す幸せの形は当然違いますが、人間の脳が感じる幸せのメカニズムは同じです。

幸せの心的要因を因子分析して導き出した「幸せ4つの因子」という研究結果があり、「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」「ありのままに」の4つのポイントが整った状態にあれば、誰でも人それぞれの「幸福」を感じることができるとわかっています。

Q.「幸せになる」という言葉に哲学やスピリチュアルさを感じるのですが……。

そういった印象をお持ちの方はとても多いのですが、先述した通り、幸福学は経済学者や心理学者などの多くの研究結果に基づいて体系化していくという学問です。つまり「幸せとは何か」を追求するのではなく、「どういうときに人は幸せを感じるのか」のデータを取り、統計学などを用いて調査し、研究しているものです。

前野マドカさん

EVOL株式会社代表取締役CEO。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所研究員。夫で幸福学研究の第一人者である慶應義塾大学大学院前野隆司教授とともに幸福学を研究し、幸せを広めるワークショップ、コンサルティングなどを行う。著書に「しなやかで強い子になる4つの心の育て方」(あさ出版2022年)など。

EVOL株式会社代表取締役CEO。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所研究員。夫で幸福学研究の第一人者である慶應義塾大学大学院前野隆司教授とともに幸福学を研究し、幸せを広めるワークショップ、コンサルティングなどを行う。著書に「しなやかで強い子になる4つの心の育て方」(あさ出版2022年)など。

文:松永敦子

FQ Kids VOL.14(2023年春号)より転載